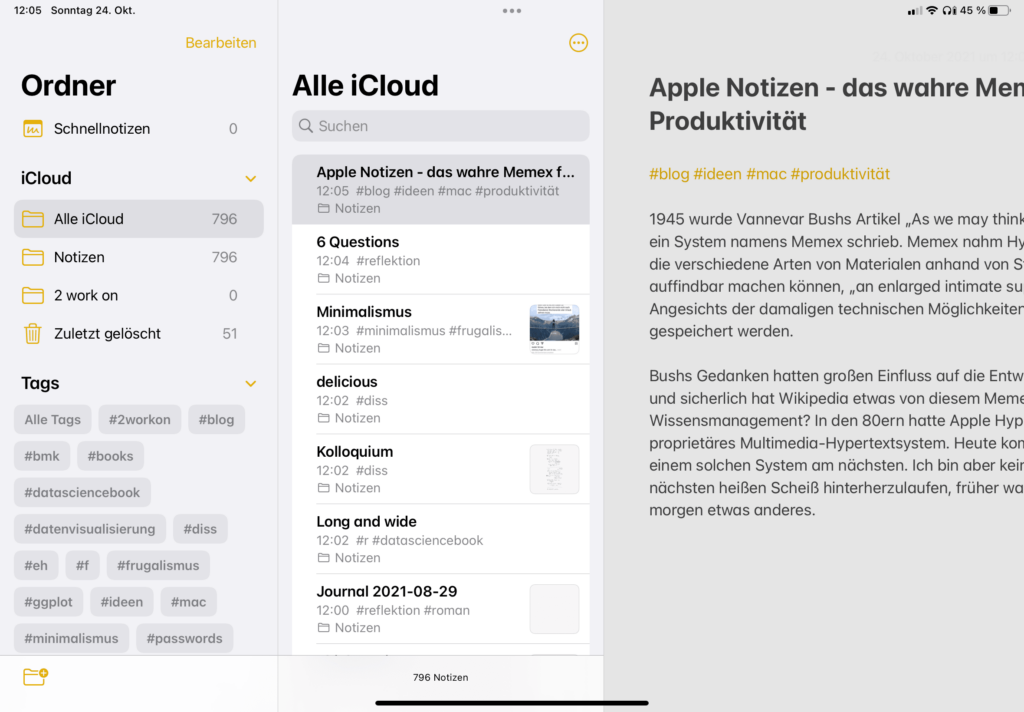

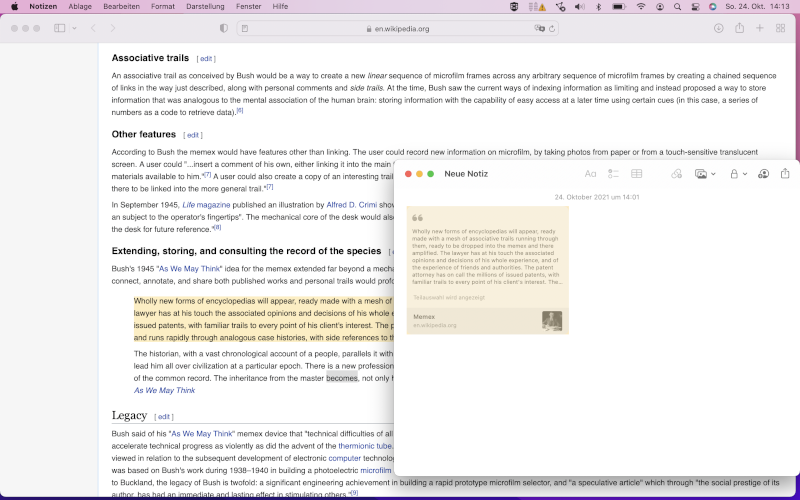

Es gibt ein paar Themen, die mich seit Jahrzehnten beschäftigen, darunter zum Beispiel, wie ich Informationen und Wissen sinnvoll ablegen und wieder abrufen kann, ein Memex halt. In den 90ern war ich ein Fan von Apples HyperCard, seitdem habe ich vieles ausprobiert, und irgendwie hat sich nichts bewährt. Datenformate sind verschwunden (wie das von Apples HyperCard), und auch wenn die technischen Möglichkeiten heute viel breiter sind als damals, habe ich nicht den Eindruck, dass sie das grundlegende Problem gelöst haben. Es gibt keinen Quick Fix, der zu lesende Artikel und Bücher für einen liest und auch noch verstehen lässt. Zusammenfassungs-Services wie Blinkist vertraue ich nicht, ganz abgesehen davon, dass sie mir bei wissenschaftlichen Artikeln auch nicht helfen.

In den letzten Monaten habe ich mich daher wieder einem System zugewandt, das ich auch schon mal in den 90ern genutzt, aber dann für HyperCard aufgegeben hatte: Den Zettelkasten. Nicht irgendeinen Kasten mit Karteikarten, sondern ein Zettelkasten nach dem Luhmann’schen Prinzip. Niklas Luhmann war einer der bedeutendsten Soziologen des 20. Jahrhunderts, der eine unglaubliche Anzahl an wissenschaftlichen Publikationen vorweisen konnte. Sein Zettelkasten, der eigentlich aus mehreren Zettelkästen besteht, enthält ca. 90.000 Zettel und wird an der Universität Bielefeld digitalisiert. Luhmanns Produktivität hat er seinem Zettelkasten-System zugeschrieben, und nach einigen Monaten mit diesem System kann ich das nachvollziehen. Wie funktioniert der Zettelkasten?

Zunächst einmal gibt es ein paar Grundprinzipien:

- Die Qualität eines Papers hängt davon ab, was schon vorher geschrieben wurde. In der idealen Welt sind die Gedanken im Zettelkasten schon so gut formuliert, dass sie so übernommen werden können. Beim Zettelkasten geht es also darum, Insights zu generieren, die es wert sind, veröffentlicht zu werden.

- Alles, was man liest, wird verarbeitet und kommt in den Zettelkasten. Anstatt also einen Plan zu verfolgen (wie es häufig für das Schreiben von wissenschaftlichen Arbeiten empfohlen wird), landet alles im Zettelkasten und wird, sofern möglich, gleich miteinander verknüpft. Luhmann selbst hat seine Zettel immer im Hinblick darauf geschrieben, wie sie zu den bestehenden Karten passen. Aus dem Zettelkasten können aber auch jederzeit neue Gedanken entstehen.

- Über alles zu schreiben anstatt gleich mit einer Hypothese zu beginnen hat auch den Vorteil, dass man weniger dem Selbstbestätigungsfehler ausgesetzt ist, durch den man alles ausblendet, was die eigene Hypothese gefährden könnte.

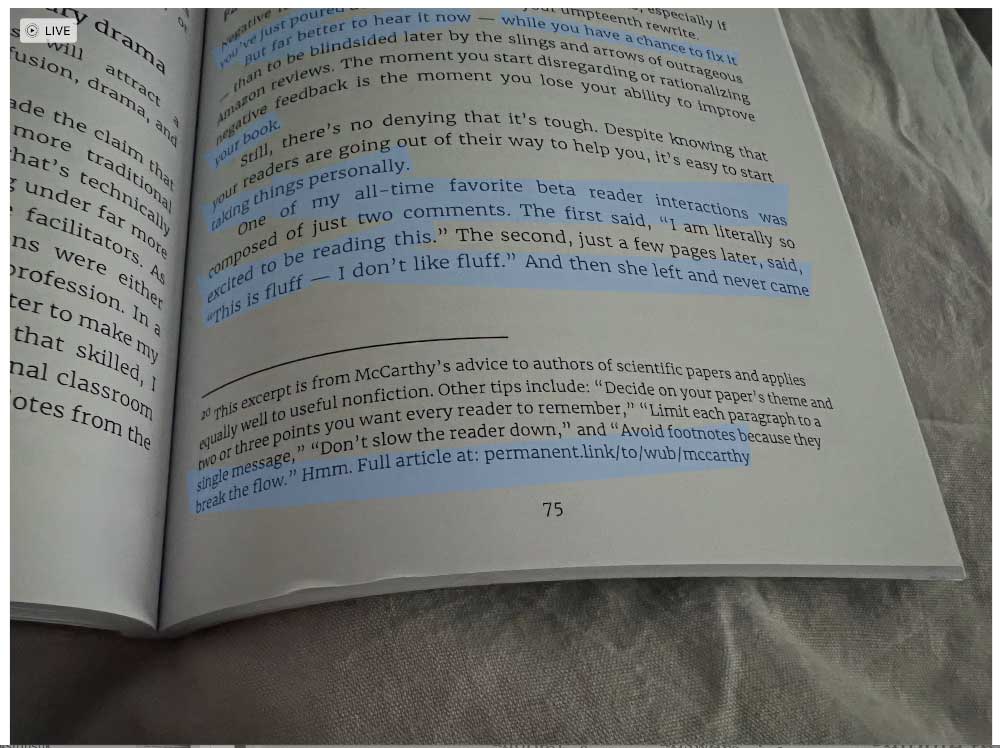

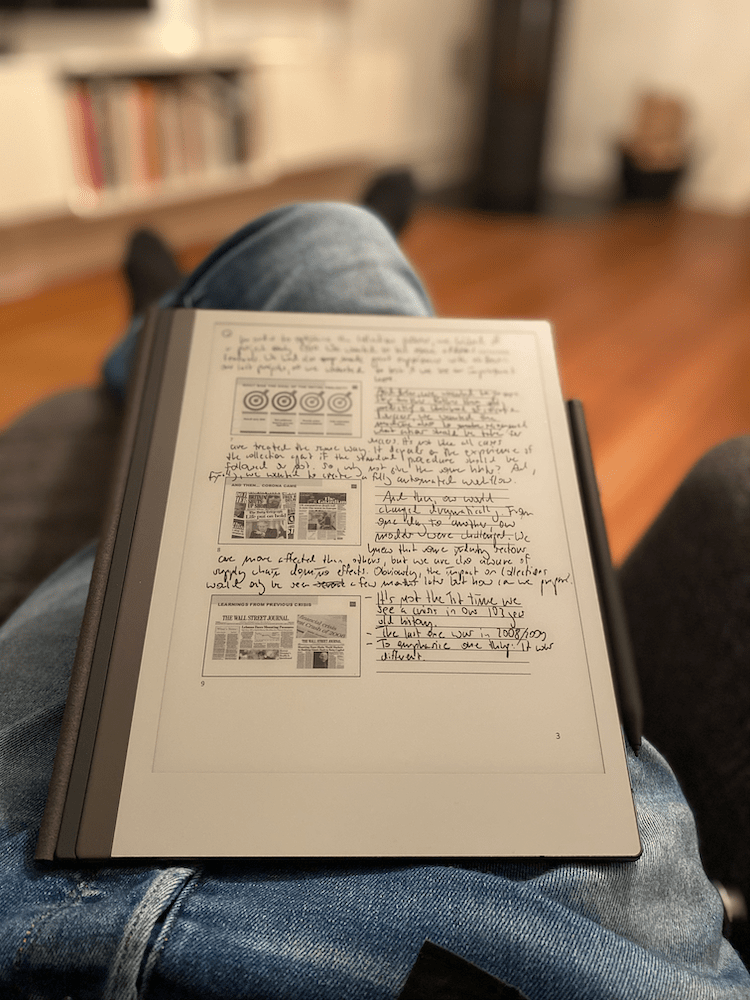

- Anstreichen in einem Text ist sinnlos, der Lerneffekt ist gleich Null. Denken, so Luhmann, geht nicht ohne Schreiben. Handschriftliche Notizen sind den am Computer geschriebenen vorzuziehen, da hier eher die Essenz erfasst und somit das Verständnis erleichtert wird.

- Der Zettelkasten ist kein Archiv und auch kein Ideenfriedhof wie die Moleskines.

- Es existiert keine Informationshierarchie, Gedanken können in Luhmanns System einfach dazwischen geschoben werden. Hat man zum Beispiel eine Karte mit “1,2,1” und eine andere mit “1,2,2” numeriert, so wird einfach eine “1,2,1,a” dazwischen geschoben, falls ein Gedanke hier fehlt. Man muss sich also nicht vorab unendlich viele Gedanken machen, was die beste Struktur ist.

- Selbstdisziplin ist wichtiger als IQ. Ein smartes Arbeitsumfeld sorgt dafür, dass man von vornherein keinen Widerstand hat.

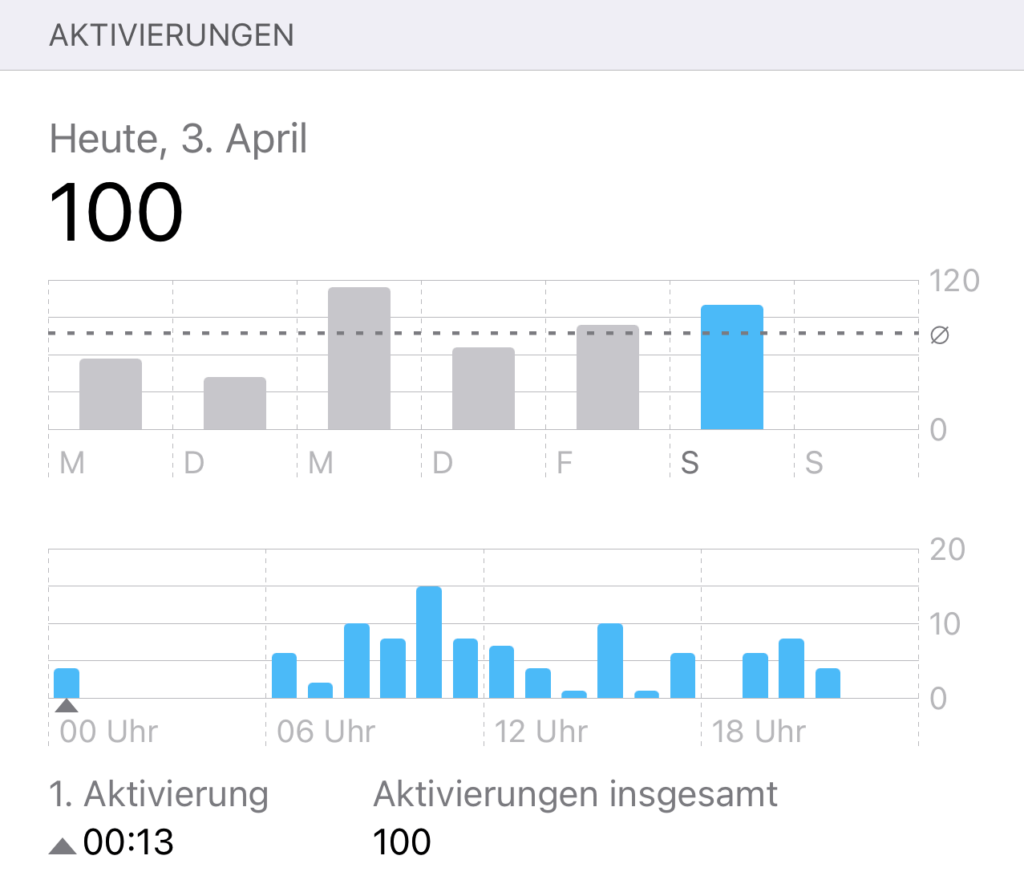

- Tägliches Arbeiten mit dem Zettelkasten führt zu einem neuen KPI für Wissensarbeiter: Wie viele Zettel am Tag erstellt wurden!

Wie funktioniert das mit dem Zettelkasten genau?

- Bei der Lektüre eines Texts werden sogenannte “Literature Notes” erstellt, die nur die eigenen Gedanken zu einem Text in eigenen Worten enthalten.

- Daraus entstehen “Permanent Notes”, die in den Zettelkasten kommen. Sie werden dann in den Zettelkasten integriert und die Literature Notes weggeworfen (darum habe ich auch meinen Scribe zurückgeschickt, da die Literature Notes damit doch nicht erstellbar waren).

- Zusätzlich existieren “Fleeting Notes”, die alle Ideen enthalten, die man hat.

Das Zettelkasten-System ist höchst minimalistisch, keine fancy Notebooks oder Software-Tools. Die Reduktion oder auch schon Restriktion auf das Wesentliche beflügelt aber auch Kreativität und Denken (siehe Stokes 2001 und Rheinberger 1997). Natürlich gibt es auch Softwarelösungen wie The Archive, und die hätte für mich auch Vorteile: Meinen Zettelkasten habe ich nicht immer dabei. Auf der anderen Seite habe ich über mich selbst auch gelernt, dass, wenn ich vor einem Rechner oder iPad sitze, eher dazu verführt bin mich ablenken zu lassen. Daher trage ich nun immer Karteikarten mit mir rum.

Hier noch ein spannendes Video über Luhmanns Zettelkasten, wo er ihn selbst erklärt ab Minute 37:26:

Und hier der Forscher, der den Zettelkasten nun durchdringt: