Wie passen Minimalismus und Apple-Produkte zusammen, wenn Apple doch so teuer ist?

Ich nutze seit Mitte der 90er Jahre fast ausschließlich Apple-Produkte. Hin und wieder habe ich Debatten über die Vor- und Nachteile von Apple-Produkten im Vergleich zu ihren Konkurrenten, insbesondere in Bezug auf den Preisunterschied. Und natürlich stellt sich die Frage, ob das überhaupt zusammenpasst, Minimalismus und die Nutzung von Apple-Produkten. Ambivalenz zwischen Designkult und Konsumwiderspruch.

„Wie passen Minimalismus und Apple-Produkte zusammen, wenn Apple doch so teuer ist?“ weiterlesenDer Zettelkasten als Knowledge Management-System und darüber hinaus

Es gibt ein paar Themen, die mich seit Jahrzehnten beschäftigen, darunter zum Beispiel, wie ich Informationen und Wissen sinnvoll ablegen und wieder abrufen kann, ein Memex halt. In den 90ern war ich ein Fan von Apples HyperCard, seitdem habe ich vieles ausprobiert, und irgendwie hat sich nichts bewährt. Datenformate sind verschwunden (wie das von Apples HyperCard), und auch wenn die technischen Möglichkeiten heute viel breiter sind als damals, habe ich nicht den Eindruck, dass sie das grundlegende Problem gelöst haben. Es gibt keinen Quick Fix, der zu lesende Artikel und Bücher für einen liest und auch noch verstehen lässt. Zusammenfassungs-Services wie Blinkist vertraue ich nicht, ganz abgesehen davon, dass sie mir bei wissenschaftlichen Artikeln auch nicht helfen.

In den letzten Monaten habe ich mich daher wieder einem System zugewandt, das ich auch schon mal in den 90ern genutzt, aber dann für HyperCard aufgegeben hatte: Den Zettelkasten. Nicht irgendeinen Kasten mit Karteikarten, sondern ein Zettelkasten nach dem Luhmann’schen Prinzip. Niklas Luhmann war einer der bedeutendsten Soziologen des 20. Jahrhunderts, der eine unglaubliche Anzahl an wissenschaftlichen Publikationen vorweisen konnte. Sein Zettelkasten, der eigentlich aus mehreren Zettelkästen besteht, enthält ca. 90.000 Zettel und wird an der Universität Bielefeld digitalisiert. Luhmanns Produktivität hat er seinem Zettelkasten-System zugeschrieben, und nach einigen Monaten mit diesem System kann ich das nachvollziehen. Wie funktioniert der Zettelkasten?

Zunächst einmal gibt es ein paar Grundprinzipien:

- Die Qualität eines Papers hängt davon ab, was schon vorher geschrieben wurde. In der idealen Welt sind die Gedanken im Zettelkasten schon so gut formuliert, dass sie so übernommen werden können. Beim Zettelkasten geht es also darum, Insights zu generieren, die es wert sind, veröffentlicht zu werden.

- Alles, was man liest, wird verarbeitet und kommt in den Zettelkasten. Anstatt also einen Plan zu verfolgen (wie es häufig für das Schreiben von wissenschaftlichen Arbeiten empfohlen wird), landet alles im Zettelkasten und wird, sofern möglich, gleich miteinander verknüpft. Luhmann selbst hat seine Zettel immer im Hinblick darauf geschrieben, wie sie zu den bestehenden Karten passen. Aus dem Zettelkasten können aber auch jederzeit neue Gedanken entstehen.

- Über alles zu schreiben anstatt gleich mit einer Hypothese zu beginnen hat auch den Vorteil, dass man weniger dem Selbstbestätigungsfehler ausgesetzt ist, durch den man alles ausblendet, was die eigene Hypothese gefährden könnte.

- Anstreichen in einem Text ist sinnlos, der Lerneffekt ist gleich Null. Denken, so Luhmann, geht nicht ohne Schreiben. Handschriftliche Notizen sind den am Computer geschriebenen vorzuziehen, da hier eher die Essenz erfasst und somit das Verständnis erleichtert wird.

- Der Zettelkasten ist kein Archiv und auch kein Ideenfriedhof wie die Moleskines.

- Es existiert keine Informationshierarchie, Gedanken können in Luhmanns System einfach dazwischen geschoben werden. Hat man zum Beispiel eine Karte mit “1,2,1” und eine andere mit “1,2,2” numeriert, so wird einfach eine “1,2,1,a” dazwischen geschoben, falls ein Gedanke hier fehlt. Man muss sich also nicht vorab unendlich viele Gedanken machen, was die beste Struktur ist.

- Selbstdisziplin ist wichtiger als IQ. Ein smartes Arbeitsumfeld sorgt dafür, dass man von vornherein keinen Widerstand hat.

- Tägliches Arbeiten mit dem Zettelkasten führt zu einem neuen KPI für Wissensarbeiter: Wie viele Zettel am Tag erstellt wurden!

Wie funktioniert das mit dem Zettelkasten genau?

- Bei der Lektüre eines Texts werden sogenannte “Literature Notes” erstellt, die nur die eigenen Gedanken zu einem Text in eigenen Worten enthalten.

- Daraus entstehen “Permanent Notes”, die in den Zettelkasten kommen. Sie werden dann in den Zettelkasten integriert und die Literature Notes weggeworfen (darum habe ich auch meinen Scribe zurückgeschickt, da die Literature Notes damit doch nicht erstellbar waren).

- Zusätzlich existieren “Fleeting Notes”, die alle Ideen enthalten, die man hat.

Das Zettelkasten-System ist höchst minimalistisch, keine fancy Notebooks oder Software-Tools. Die Reduktion oder auch schon Restriktion auf das Wesentliche beflügelt aber auch Kreativität und Denken (siehe Stokes 2001 und Rheinberger 1997). Natürlich gibt es auch Softwarelösungen wie The Archive, und die hätte für mich auch Vorteile: Meinen Zettelkasten habe ich nicht immer dabei. Auf der anderen Seite habe ich über mich selbst auch gelernt, dass, wenn ich vor einem Rechner oder iPad sitze, eher dazu verführt bin mich ablenken zu lassen. Daher trage ich nun immer Karteikarten mit mir rum.

Hier noch ein spannendes Video über Luhmanns Zettelkasten, wo er ihn selbst erklärt ab Minute 37:26:

Und hier der Forscher, der den Zettelkasten nun durchdringt:

Warum ich meinen Kindle Scribe zurückschicken werde

Ich hatte mich eigentlich sehr auf den bestellten Kindle Scribe gefreut, denn er schien zwei Probleme zu lösen, die ich in der Benutzung meines reMarkable habe:

- Ich schreibe meine Notizen ungern an den Rand eines PDFs, sofern überhaupt genug Rand vorhanden ist, denn meine Arbeitsnotizen sind die Vorstufe der finalen Notizen, die in den Zettelkasten kommen. Einfach etwas anzustreichen ist wenig sinnvoll, das sagen auch einige Studien, ich muss meine eigenen Gedanken zu einem Text aufschreiben können, und das geht mit dem reMarkable 2 eben nicht.

- Licht 🙂

Licht ist vorhanden, ansonsten ist der Kindle Scribe eine sehr enttäuschende Erfahrung für mich. Natürlich habe ich sowieso keine große Lust, Amazon Geld in den Rachen zu werfen oder meine Daten in deren Cloud zu haben, aber die Themen “Paper durcharbeiten” und “Lesen” sind für mich von enormer Relevanz, und da ich keine geheimen Sachen notiere… einen Tod muss man sterben. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Lösung, die ohne Cloud funktioniert. Aber wie gut ist der Scribe nun wirklich?

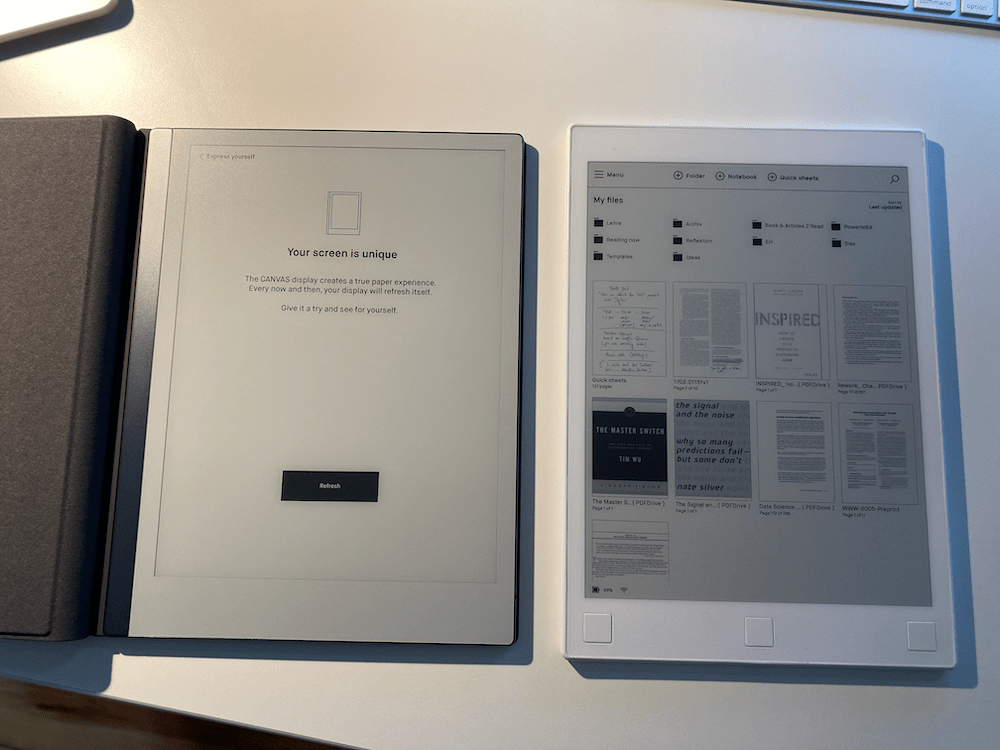

„Warum ich meinen Kindle Scribe zurückschicken werde“ weiterlesenAmazon Kindle Scribe versus reMarkable 2

Update: Ich habe den Kindle Scribe nun mittlerweile getestet, zum Bericht geht es hier!

Ich hatte einen der ersten Kindle in Deutschland und dafür sogar eine App geschrieben. Auch hatte ich einen der ersten reMarkable und besitze jetzt einen reMarkable 2. Anscheinend bin ich anfällig für technische Spielereien, insbesondere wenn ich mir erhoffe, dass mir diese eventuell meine Produktivität erhöhen könnten. Nun steigt Amazon mit dem Kindle Scribe in diesen Markt ein. Und greift Anbieter wie reMarkable direkt an. Hier das Einführungsvideo von einer Amazon-Veranstaltung:

Beim reMarkable war ich kritisch geworden, weil sie plötzlich ein Abo eingeführt hatten. Das hatte mich zwar nicht betroffen, weil die Erstkäufer das Connect-Abo lebenslang “for free” behalten konnten, aber reMarkable hat wohl auch gemerkt, dass sie keine Karma-Punkte bekommen für ihre Aktion und das Modell nun wieder geändert. Beim Kindle hatte ich eines der Geräte erwischt, die eine fest verbaute SIM-Karte hatten, für die man weltweit keine Gebühren zahlen musste. Das war schon sehr lässig, dass ich egal wo ich auf der Welt war meine Zeitung täglich lesen konnte.

Wird der neue Kindle Scribe den reMarkable vom Markt verdrängen? Noch habe ich keinen Kindle Scribe auf meinem Tisch für einen Test, aber schon jetzt sind ein paar interessante Aspekte zu erkennen. Beide Geräten bieten einen immensen Vorteil, nämlich den Fokus auf das Wesentliche. Ich kenne die aktuellen Kindle-Geräte nicht, aber mein alter Kindle konnte supergut Bücher anzeigen, ansonsten gab es nur einen Webbrowser für Wikipedia, das wars. Fokus pur. Das Annotieren von Texten war auf meinem Kindle zum Glück etwas einfacher, da eine Tastatur auf dem Gerät vorhanden war. Aber natürlich war das nicht so einfach wie mit einem Stift eine Notiz zu machen. Dafür konnte man diese Notizen einfach exportieren mit meinem Tool.

Schauen wir uns die Daten einmal genauer an:

- Der Amazon Kindle Scribe ist günstiger. Zwar kostet das reMarkable “nur” 349 Euro, aber das ist der Preis ohne Stift. Die günstigste Stift-Variante kostet hier 79 Euro, unter 400 Euro gibt es hier nix. Das ist beim Kindle anders, der momentan in der günstigsten Variante mit Stift 369 Euro kostet.

- Den Scribe gibts mit 16, 32 und 64 GB. Das reMarkable nur mit 8. Bei der 32-GB-Variante wird gleich der Premium-Stift mit ausgewählt, genau diese Variante habe ich auch bestellt.

- Beide Systeme bieten einen Stift, der Minen benötigt. Bei Amazons Scribe ist noch nicht viel bekannt, aber ich vermute, dass der Stift ähnlich funktioniert wie der von reMarkable. Er braucht keinen Strom, und es gibt eine Premium-Variante, die ein virtuelles Radiergummi bietet. Anders als der Kollege hier gehe ich nicht davon aus, dass der Stift aufgeladen werden muss.

- Die Maße: Das reMarkable hat die Maße 187 × 246 × 4,7 mm, die Maße des Scribe sind noch nicht bekannt. Das Scribe scheint größer zu sein trotz des kleineren Bildschirms, denn der Rahmen ist breiter, vor allem links. Wir wissen außerdem, dass der Scribe 433 Gramm wiegt, das sind 30 Gramm mehr als das reMarkable 2.

- Das Display: Das reMarkable hat einen 10.3-Zoll-Bildschirm mit einer Auflösung von 1872 x 1404 (226 DPI), der Scribe 10.2 Zoll mit einer Auflösung von 300 dpi. Das reMarkable hat ein E Ink Carta display, wobei sie sagen, dass ihre Canvas-Technologie nur zum Teil darauf basiert. Das Display des Scribe ist ein blendfreies Paperwhite. Der Scribe hat Licht und passt sich der Umgebungshelligkeit an, das reMarkable nicht. Ich bin nicht sicher, ob ich das mit dem Licht mag, denn das reMarkable hatte ich auch gekauft, weil ich damit Abends nicht noch wacher werde. Aber manchmal nervt es, eine Lichtquelle zu finden.

- Beide Geräte lassen sich über USB-C laden.

- Die Akkulaufzeit des Scribe wurde zunächst mit “monatelang” angegeben, das reMarkable hält bei mir etwa 1 Woche. Mittlerweile hat Amazon etwas zurückgerudert.

- Dokumente werden in der Cloud gespeichert, eine Software gibt es hier für den Scribe noch nicht.

- Auf dem Scribe wird es möglich sein, Word-Dokumente zu bearbeiten. Eine Integration mit DropBox und Google Drive wie beim reMarkable halte ich dagegen für ausgeschlossen. Insgesamt ist das Hin- und Herschieben von Dokumenten mit dem reMarkable etwas umständlich. Man kann zwar Dateien per E-Mail versenden, aber ansonsten braucht man immer die App.

Was interessiert mich am Scribe? Ich habe mich in den letzten Monaten mit Luhmanns Zettelkasten-Ansatz beschäftigt und habe nun auch einen solchen zuhause. Beim reMarkable stört mich, dass ich die Notizen, die ich gerne machen würde, gar nicht darauf kriegen würde, also nicht die permanenten Notizen, sondern meine Arbeitsnotizen. Ich schleppe also immer Karteikarten mit, das ist recht unhandlich mit dem reMarkable. Das Schreiben auf virtuelle Karteikarten wäre beim Scribe möglich, da man hier bei einer Textstelle eine Notiz anheften und diese auch später gut exportieren kann. Das ist für mich die Killerapplikation. Auch wäre meine Hoffnung, dass das Importieren und Exportieren von Dokumenten einfacher wäre. Ich werde es testen und hier berichten.

Für reMarkable bedeutet Amazons Einstieg, dass diese Technologie in der breiten Masse ankommt, wovon reMarkable aber nichts haben wird. Ganz im Gegenteil. Denn Amazon bietet mit dem Store einen bequemen Weg, an Inhalte zu kommen. Die Awareness-Kampagne von Amazon wird auch reMarkable-Interessenten bekehren.

Die Frage für Powernutzer wird allerdings sein, wie bequem die Handhabung von Notizen und Büchern auf dem Kindle Scribe sein wird. reMarkable bietet Ordner an, die auch auf dem Desktop erstellt und verwaltet werden können. Die Tags-Funktionalität, die reMarkable vor kurzem eingeführt hat, ist wirklich gut, leider funktioniert sie nur auf dem Gerät selbst. Beim Kindle ist die Software zumindest auf dem Mac eine Katastrophe, eine Ordnung lässt sich hier nicht erkennen.

Produktiver arbeiten mit dem Apple Stage Manager

Apples neue MacOS X Version, Ventura, sowie die neue iPadOS-Version 16, die in der 2. Hälfte 2022 auf den Markt kommen werden, bringt zahlreiche Neuerungen mit. Besonders das neue Multitasking-Werkzeug Stage Manager wurde ziemlich gehyped. Darum schauen wir uns das hier einmal genauer an.

Was macht der Stage Manager genau?

Das steht in der Pressemitteilung:

Stage Manager sorgt für ein komplett neues Multitasking-Erlebnis, bei dem Apps und Fenster automatisch organisiert werden und Nutzer:innen schnell und einfach zwischen Aufgaben wechseln können. Erstmals können Nutzer:innen damit auf dem iPad unterschiedlich große überlappende Fenster in einer einzelnen Ansicht erstellen, Fenster von der Seite per Drag & Drop ziehen und ablegen oder Apps aus dem Dock öffnen, um Gruppen von Apps zu erstellen – für schnelleres, flexibleres Multitasking. Das Fenster der App, in dem die Nutzer:innen arbeiten, wird in der Mitte angezeigt. Andere geöffnete Apps und Fenster werden auf der linken Seite in der Reihenfolge ihrer Aktualität angeordnet.

Hier stecken abgesehen vom Marketing-Blabla drei Infos drin:

- Links sind Apps und Fenster in der Reihenfolge ihrer Aktualität angeordnet.

- Man kann Apps und Fenster gruppieren.

- Auch auf dem iPad kann man nun unterschiedliche große überlappende Fenster nutzen (zu den Einschränkungen kommen wir weiter unten)

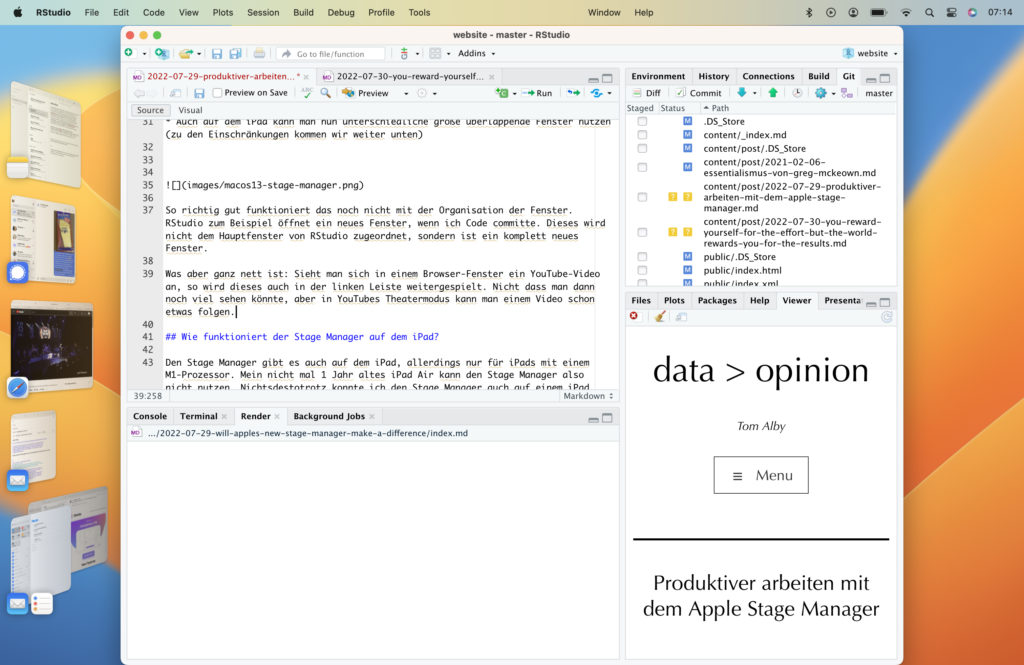

Schauen wir uns zunächst die MacOS X-Version an. Wir sehen auf dem folgenden Bildschirmfoto 5 Apps/Fenster auf der linken Seite, wenn man genau nachsieht, dann sieht man sogar noch mehr, denn zwei Apps/Fenster sind bereits gruppiert (ganz unten).

Klickt man auf diese Fenster, dann sieht man die Fenster übereinander, hier mit einem anderen Beispiel:

Auf meinem eher kleinen 14″-Bildschirm ergibt das wenig Sinn. Ich kann zwar noch mit command-Tab zwischen den Fenstern wechseln, aber ich sehe die für meine Aufgabe zusammengehörenden Fenster nicht so, wie ich es bräuchte. Wahrscheinlich ist es bei einem so kleinen Screen besser, wenn man jedes für eine Aufgabe benötigte Fenster einzeln im Stage Manager ablegt.

So richtig gut funktioniert das noch nicht mit der Organisation der Fenster. RStudio zum Beispiel öffnet ein neues Fenster, wenn ich Code committe. Dieses wird nicht dem Hauptfenster von RStudio zugeordnet, sondern ist ein komplett neues Fenster. Das ist auch auf dem Screenshot oben zu sehen mit einem Mail-Fenster. So richtig zuende gedacht kommt mir das nicht vor.

Was aber ganz nett ist: Sieht man sich in einem Browser-Fenster ein YouTube-Video an, so wird dieses auch in der linken Leiste weitergespielt. Nicht dass man dann noch viel sehen könnte, aber in YouTubes Theatermodus kann man einem Video schon etwas folgen. Wie das der Konzentration zum Vorteil gereicht, das steht auf einem anderen Blatt.

Was sind die Vorteile?

Zunächst war ich etwas enttäuscht vom Stage Manager. Was soll hieran besser sein, wenn man für eine Aufgabe zwischen verschiedenen Apps wechseln muss? Für mich liegt der Vorteil in etwas völlig anderem, was Apple wahrscheinlich gar nicht so vorgesehen hat.

Wechselt man heute von einer App zu einer anderen, so verliert man die Sicht auf die vorherige App. Und so kann es passieren, dass man vergisst, was man eigentlich wollte (“Schnell noch mal gucken, was in der Mail genau geschrieben wurde… oh, da ist eine neue Mail, die muss ich erst einmal lesen”). Dadurch, dass die vorherigen Apps aber sichtbar sind, wird man sehr schnell daran erinnert, was man eigentlich tun wollte. Das hat bei mir in den wenigen Tagen, die ich den Stage Manager ausprobiert habe, schon ganz gut funktioniert.

Wie funktioniert der Stage Manager auf dem iPad?

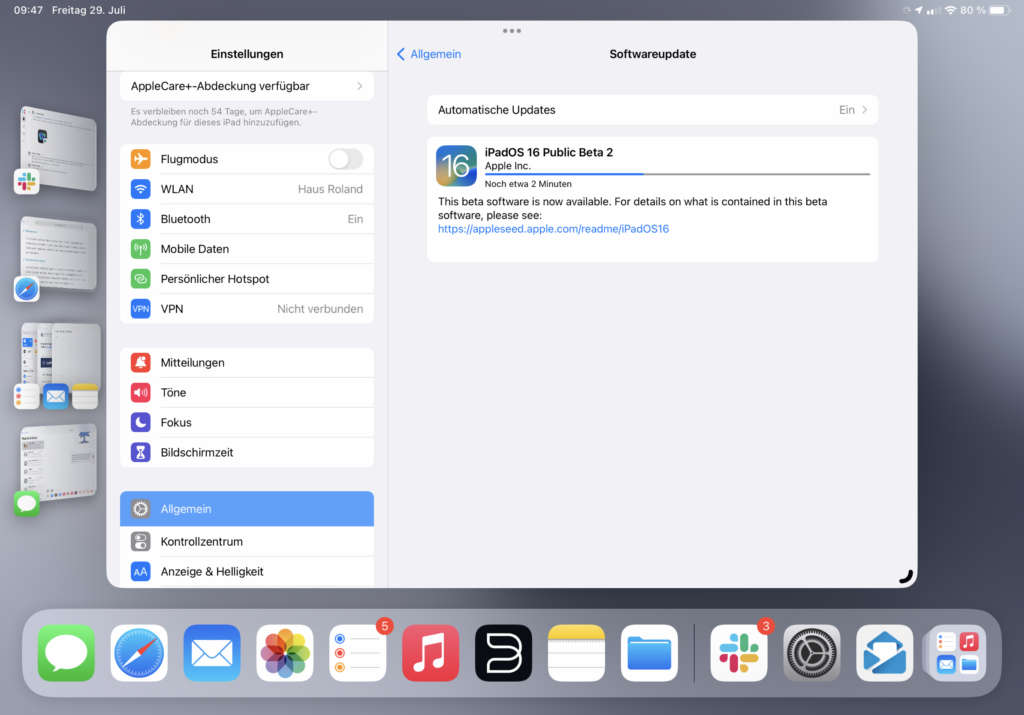

Den Stage Manager gibt es auch auf dem iPad, allerdings nur für iPads mit einem M1-Prozessor. Mein nicht mal 1 Jahr altes iPad Air kann den Stage Manager also nicht nutzen. Nichtsdestotrotz konnte ich den Stage Manager auch auf einem iPad testen.

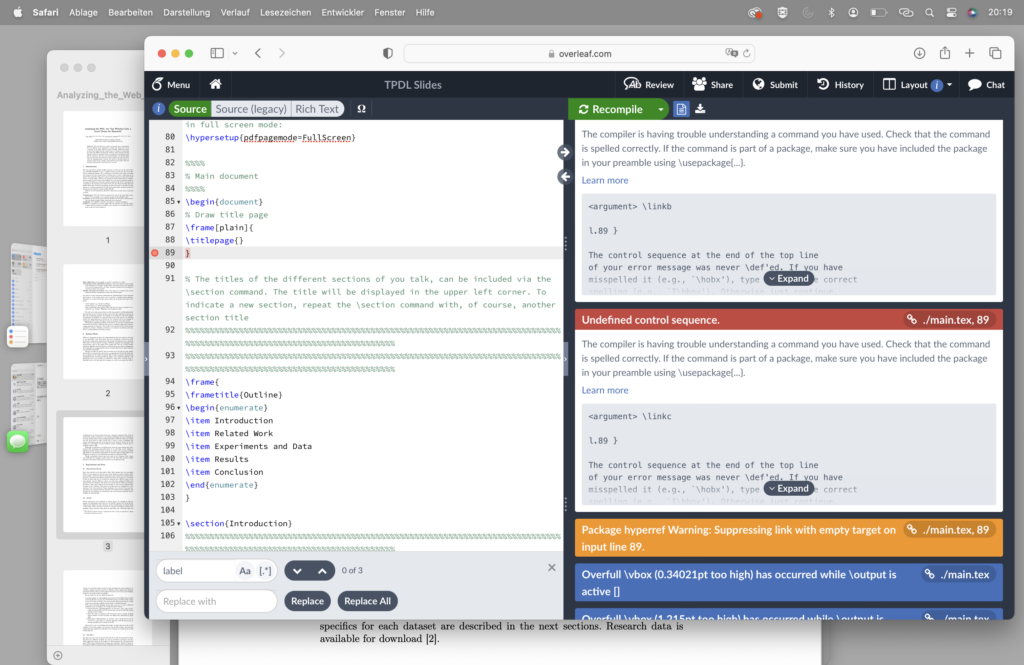

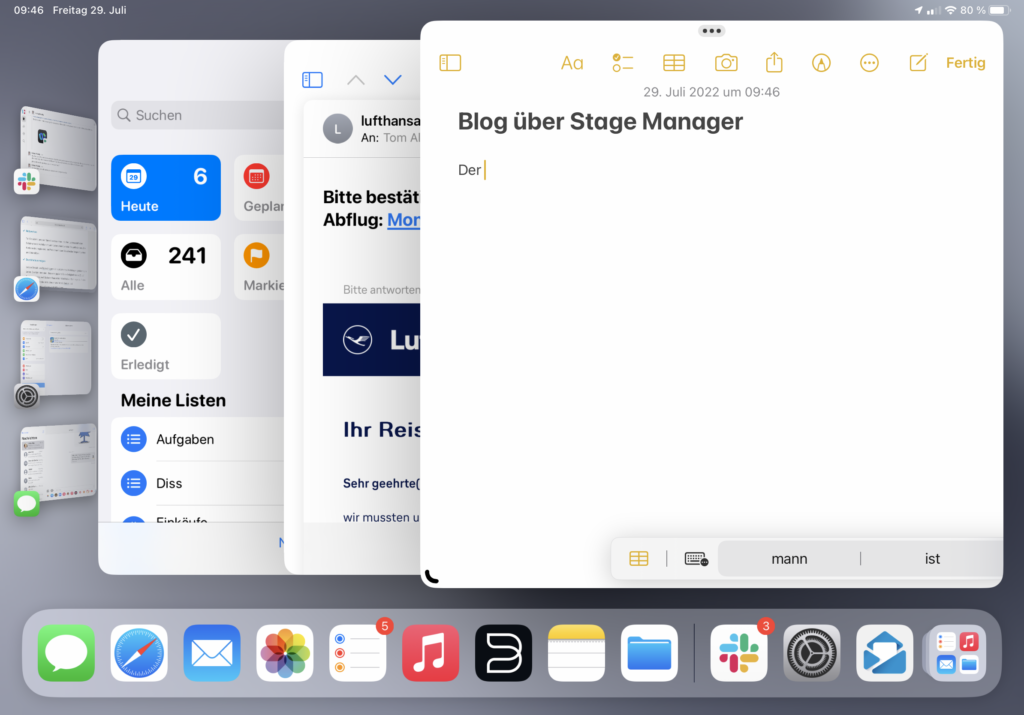

Zunächst einmal habe ich mich gefragt, wie viel Sinn der Stage Manager auf einem kleinen iPad-Screen ergibt. Klar, man kann iPads auch an einem externen Display anschließen. Da funktioniert das sicherlich gut. Ansonsten sehe ich die gleichen Vor- und Nachteile wie auf der MacOS-Version. Hier der Screen mit gebündelten Apps links:

Die übereinander liegenden Fenster auf dem iPad ergeben hier für mich noch weniger Sinn, allerdings habe ich auch nur ein 11″-Modell.

Braucht man den Stage Manager wirklich?

Ich bin etwas besorgt, dass dem Stage Manager das gleiche Schicksal widerfährt wie Mission Control: Kaum jemand kennt das Feature, die meisten Nutzer kommen wahrscheinlich nur aus Versehen da rein. Zudem muss man Stage Manager erst einmal aktivieren. Meine Vermutung ist, dass die meisten Nutzer die neuen OS-Versionen einfach nur deswegen installieren, weil sie automatisch installiert werden, nicht weil sie es unbedingt wollen (im Gegensatz zu früher, wo man sehnsüchtig auf eine neue MacOS-Version gewartet hat, zum Beispiel 1997 auf MaOS 8, für das man auch noch knapp 200 Euro bezahlen musste). Auf der anderen Seite merkt man manchmal erst, wie gut ein Feature es ist, wenn man es hat.

Die anderen Neuerungen der neuen OS-Versionen sind Kosmetik. Die Systemeinstellungen sehen auf MacOS jetzt genau so aus wie auf iOS und iPadOS. Sehr gespannt bin ich auf Freeform, aber das ist leider noch nicht in der Beta-Version dabei.

Wenn aus „Free“ irgendwann Abos werden: tado und reMarkable

Am 13. Oktober 2021 hat reMarkable verkündet, dass das bisher kostenlose Angebot der Cloud nun beschränkt und für neue Nutzer die wirklich spannenden Features kostenpflichtig werden. Das hatte ich schon früher vermutet, genau so wie ich es mir bei tado gedacht hatte. tado hatte ein Abo im August 2018 angekündigt, allerdings hatte man zurückgerudert, was die ersten Kunden betrifft. Ich musste zwar die neue App kaufen für knapp 20 Euro, damit ich die neuen Features nutzen kann, aber zumindest habe ich keine Abo-Gebühren.

Bei beiden Firmen war mir nicht klar, warum sie nicht von Anfang ein Abo-Modell drin haben. Denn bei beiden Modellen ist klar, dass die Kosten steigen werden, je mehr Nutzer auf die Server zugreifen müssen. Bei reMarkable werden die Kosten noch höher sein, da sie 8 GB Platz in der Cloud anbieten. Jedem musste von Anfang klar sein, dass irgendwann ein Abo eingeführt werden muss, um die mit der Anzahl der Nutzer wachsenden Kosten kompensieren zu können. Hatten beide Firmen das Abo nicht drin, weil sie dachten, dass das die Käufer abschrecken könnte? Sind die ersten Käufer nicht eh die Early Adopters, die weniger preis-sensitiv sind?

Ich hatte mein reMarkable bereits vor einigen Monaten verkauft, nicht wegen des drohenden Abo-Modells, sondern weil ich einfach weniger Gadgets haben will und es nicht in meinen Flow passte. Am Ende des Tages ist das reMarkable ein Nischenprodukt, denn der Wunsch nach Fokus wird in einer Zeit, in der eher Ablenkung gesucht wird beziehungsweise von der Ablenkung gefunden wird, nur bei wenigen Nutzern vorhanden sein. Auch wenn ich es gut finde, glaube ich nicht daran, dass es jemals von der breiten Masse gekauft werden wird.

GarageBand wurde angehalten – Die Hülle ist schuld

Normalerweise nutze ich GarageBand nicht, aber da der Kleinste unglaublich gerne Musik macht, habe ich ihm mal das iPad zum Ausprobieren gegeben. Leider brach die App ständig ab mit der Fehlermeldung:

GarageBand wurde angehalten. GarageBand wurde durch eine andere App unterbrochen und kann nicht verwendet werden. Wenn diese Unterbrechung beendet ist, kann die Wiedergabe oder Aufnahme fortgesetzt werden.

Die Lösung war trivial: Die iPad-Hülle. Ich hatte eine Billig-Hülle gekauft, einfach deswegen weil jedes Gerät, das man kauft, meistens noch weitere Kosten nach sich zieht und ich dachte, dass ich das umgehen könnte. Anscheinend nicht. In den Foren wird die Lösung, dass es ohne eine Nicht-Apple-Hülle läuft, auf ein Software-Problem geschoben. Ich vermute, dass es hier nicht so schnell eine Lösung geben wird. Aber schon krass, dass eine Hülle für ein iPad für beide Seiten, kaum unter 200 Euro zu bekommen ist. Das Top-Modell, das Apple Magic Keyboard liegt bei 300 Euro.

Erste Erfahrungen mit den Apple Silicon Rechnern mit dem M1

Ich habe bereits einen Prozessorwechsel bei Apple mitgemacht. Meine Apple-Karriere begann 1996 mit einem PowerBook 5300, das ich – trotz 640×480 Pixel-Graustufendisplay – extrem geliebt hatte. Zum einen war ein Mac-Laptop zu der Zeit noch etwas ganz Besonderes und Seltenes (zugegebenermaßen zu einem exorbitanten Preis, aber ich hatte es von meinem damaligen Arbeitgeber zur Verfügung gestellt bekommen) und mit einer sich unglaublich gut anfühlenden und vor allem wunderbar klingenden Tastatur. Zum andern war es im Vergleich zu den Windows-Rechnern, die ich zuvor hatte, auch noch extrem zuverlässig. Mit 8 MB RAM und einer 500 MB-Platte war es auch noch gut bestückt. Dieses PowerBook war das erste, dass einen Motorola PowerPC-Prozessor in sich trug, kurz vorher gab es also schon einmal eine Art Wechsel.

2006 wechselte Apple auf Intel, ein damals ungeheuerlicher Vorgang, nachdem Apple in den 90ern Werbespots zeigte, in denen ein Motorola-Prozessor einen Intel-Prozessor geröstet hatte. Für den Umstieg bot Apple auch ein Rosetta-Programm an, mit denen PowerPC-Programme auf einem Intel-Rechner liefen. In der Regel waren die Programme dann langsamer. Auf den Werbespot wurde übrigens noch mal referenziert als die ersten Macs mit Intel-Prozessoren vorgestellt wurden, ca um Minute 1:05:

Nun wieder ein Wechsel. 2019 hatte ich mir das MacBook Pro 16“ geholt, nach vielen Jahren mit einem MacBook Air. Keinen anderen Apple-Rechner hatte ich länger als das Air, nur mit der Zeit war es wirklich etwas zu langsam geworden für das, was ich damit alles anstellte (R, viel im Terminal mit sed, awk, LightRoom, …). Ich wollte zuvor nicht upgraden, weil ich auf keinen Fall die bescheuerte Butterfly-Tastatur haben wollte. Die Rückkehr zu den Scherenschalt-Tastaturen wurde mit dem 16“-MacBook begonnen, aber so richtig gewöhnen konnte ich mich an das Riesending nicht. Ganz abgesehen davon wurde es unglaublich heiß und laut, und die Batterielaufzeit war weit entfernt von den Aussagen Apples. Habe ich zum Beispiel ein Machine Learning-Modell trainiert, dann wurde das MacBook so heiß, dass ich im Arbeitszimmer nicht mehr zu heizen brauchte. Und bei jedem Zoom-oder Webex-Call ging die Batterie schneller runter als ein schmelzendes Eis im Hochsommer.

Ich verbringe einiges an Zeit damit auf die Ergebnisse eines Rechenvorgangs zu warten, auch wenn es mitunter nur 20 oer 30 Sekunden sind, aber es läppert sich am Tag, und manchmal sind es eben doch mehrere Minuten und manchmal auch Stunden. Meistens weiß ich vorher, wie lange es ungefähr dauern wird, aber für eine halbe Minute fange ich keine andere Aufgabe an, denn das bringt mich aus meinen Gedanken heraus. Eine Datenanalyse ist auch ein meditativer Akt. Für mich ist also die Geschwindigkeit eines Rechners enorm wichtig. Und das nicht nur für die Datenanalyse, sondern auch für alle anderen Tätigkeiten am Rechner. Es muss sich einfach flüssig anfühlen.

Die Geschwindigkeit eines Rechenvorgangs in R hängt von vielen Faktoren ab:

- Arbeitsspeicher (ja, R lädt alles in den Arbeitsspeicher)

- Prozessorgeschwindigkeit

- Parallelisierung

Beim Arbeitsspeicher sind die ersten Modelle mit Apple Silicon nicht besonders gut bestückt, 16 GB sind das Maximum. Da nützt es mir auch nix, dass der Weg vom Prozessor zum Speicher besonders kurz ist. Das Betriebssystem benötigt einen Teil des Arbeitsspeichers, die laufenden Programme auch, viel bleibt also nicht unbedingt übrig. Vor allem wenn man häufig mit großen Dateien arbeitet wie ich, das geht dann schon mal an die 50GB, aber auch höher, dann ist das Swapping schon “vorprogrammiert”. Parallelisierung geht nicht, da die notwendigen Pakete dafür noch nicht da sind, Homebrew zum Beispiel ist noch nicht verfügbar.

Hinzu kommt, dass R momentan noch nicht für die neuen Macs verfügbar ist. Es fehlt (noch) ein Fortran-Compiler, und der fehlt nicht nur für R, sondern auch für viel ML-Software-Erweiterungen für Python. Wer hätte gedacht, dass diese alte Programmiersprache heute noch so einen großen Einfluss haben könnte. Natürlich läuft R auch über Rosetta, aber dann hätte ich mir ja eigentlich keinen neuen Mac kaufen und mich gleichzeitig auch noch als Beta-Tester für Apple missbrauchen lassen müssen 🙂 Aber, kleiner Spoiler vorab: Selbst mit Rosetta läuft die Intel-Version von R auf dem M1 schneller, und das scheint nicht nur bei mir so zu sein.

Ich hatte zunächst einen Mac mini mit 8GB RAM und 512GB SSD gekauft, um zu testen, wie gut die Performance tatsächlich ist und ob ich den Umstieg wagen kann. Den Mac mini konnte ich am gleichen Tag im Apple Store abholen, und von Beginn an war ich begeistert, wie flüssig sich alles auf diesem Rechner anfühlt. R funktionierte problemlos, nur RStudio zeigte öfter Fehlermeldungen an. Egal. Schnell aber wurde die Limitierung des Arbeitsspeichers deutlich. Bei dem Versuch eine 200GB große Datei zu verarbeiten (sort, awk, sed auf der Shell) war irgendwann die Festplatte vollgelaufen vom Swappen und der Prozess brach ab. Ok, vielleicht ist der mini dafür auch etwas zu schwach auf der Brust. Was mich aber wunderte: Nicht einmal ging der Lüfter an, das wäre beim MacBook Pro 16″ anders gewesen. Eigentlich also alles super…

…bis auf… Bluetooth. Auch mein Mac mini hat die bekannten Bluetooth-Probleme. Vor allem die Maus verliert mehrmals täglich die Verbindung, was extrem suboptimal ist, wenn man gerade via Videokonferenz eine Demo zeigt. Unschön, sehr unschön. Alle möglichen Tipps habe ich ausprobiert, unter anderem eine kabelgebundene Verbindung zum Netz genutzt anstatt des WLANs. Genutzt hatte es nichts. Es ist nicht klar, ob es an der Hardware oder an der Software liegt. Ein Chat mit dem Apple Support brach mehrmals ab, und irgendwann hatte ich keine Lust mehr, denn ich hab auch noch einen Job. Ein Update auf die Big Sur Beta brachte wenig Linderung, seit gestern läuft der Rechner auf 11.1, und ich hoffe, dass es jetzt besser wird und dass es kein Hardware-Problem ist.

Ein weiteres nicht so schönes Erlebnis ist der Sound. Ich habe noch nie einen Apple-Rechner erlebt, der einen so schlechten Klang hat, selbst mein altes PowerBook 5300 klang glaube ich besser. Da wäre sicherlich sehr viel mehr möglich gewesen.

Trotz der Bluetooth-Probleme fasste ich nach 2 Tagen den Entschluss, auch einen tragbaren Apple Silicon-Rechner zu kaufen. In Vollausstattung (16GB, 2TB SSD) kostet der so viel wie ich für mein MacBook Pro 16″ auf dem Gebrauchtmarkt bekomme, und gleichzeitig habe ich den doppelten Festplattenplatz. Früher gab es mal die Regel, dass man sich ausrechnen soll, wie viel man maximal braucht und diese Größe mal 4 rechnet. Leider gibt es noch keine 8 TB-SSDs für die Rechner.

Der Rechner kam nach knapp 3 Wochen an, eine Woche früher als erwartet. Hier war noch mal ein kleiner Geschwindigkeits-Boost zu bemerken, was wahrscheinlich allein am doppelten Arbeitsspeicher liegt. Auch die 200GB-Datei ging Dank ausreichend Platz auf der SSD jetzt durch. Und, wie auch beim Mac mini, der Rechner schien sich kaum anzustrengen. Nur ein einziges Mal wurde der Rechner ein ganz klein wenig warm, aber nicht heiß, und erst recht nicht so heiß wie das MacBook Pro 16″. Das macht sich auch in der Batterie-Laufzeit bemerkbar. Ich habe es bis jetzt nicht ein einziges Mal geschafft die Batterie an einem Tag leer zu bekommen. Kein Witz. Ich schließe den Rechner abends an und habe meistens noch für ein paar Stunden Strom im Akku. Das ist ein komplett neues Gefühl.

Auch beim MacBook Air existiert das Bluetooth-Problem. Das ist unschön, und ich frage mich, wie das nicht auffallen konnte bei den Tests, die Apple durchführt. Dass ein Umstieg nicht komplett ohne Probleme abläuft, geschenkt, und man ist immer etwas Versuchskaninchen, wenn man das erste Modell nach einem Umstieg kauft. Für mich ist es eine Abwägung: Wie viel Zeit gewinne ich dadurch, dass der Rechner schnell ist, versus wie viel Zeit ich dadurch verliere, dass ab und zu mal etwas nicht funktioniert. Die Verbindung zur Maus ist natürlich ein Hygienefaktor, sowas muss eigentlich funktionieren. Nur bin ich beim MacBook Air nicht ganz so abhängig. Bisher bin ich also mit der Entscheidung zufrieden, wobei ich natürlich lieber 32 oder sogar 64 GB RAM gehabt hätte. Aber die gibt es halt noch nicht.

Der Sound des MacBook Airs ist um einiges besser als der meines alten Air, an den des MacBook Pro 16 kommt es nicht dran. Kein Wunder, die Lautsprecher sind auch viel kleiner. Besser als die des minis sind sie allemal.

Das mit dem sofortigen Aufwachen funktioniert tatsächlich, manchmal frage ich mich, ob der Rechner überhaupt “geschlafen” hat. Die Tastatur klingt fast so schön wie die des PowerBook 5300, und wenn sich jemand fragt, warum eine Tastatur gut klingen muss, nun ja. Ästhetik hört nicht bei der Optik auf 🙂

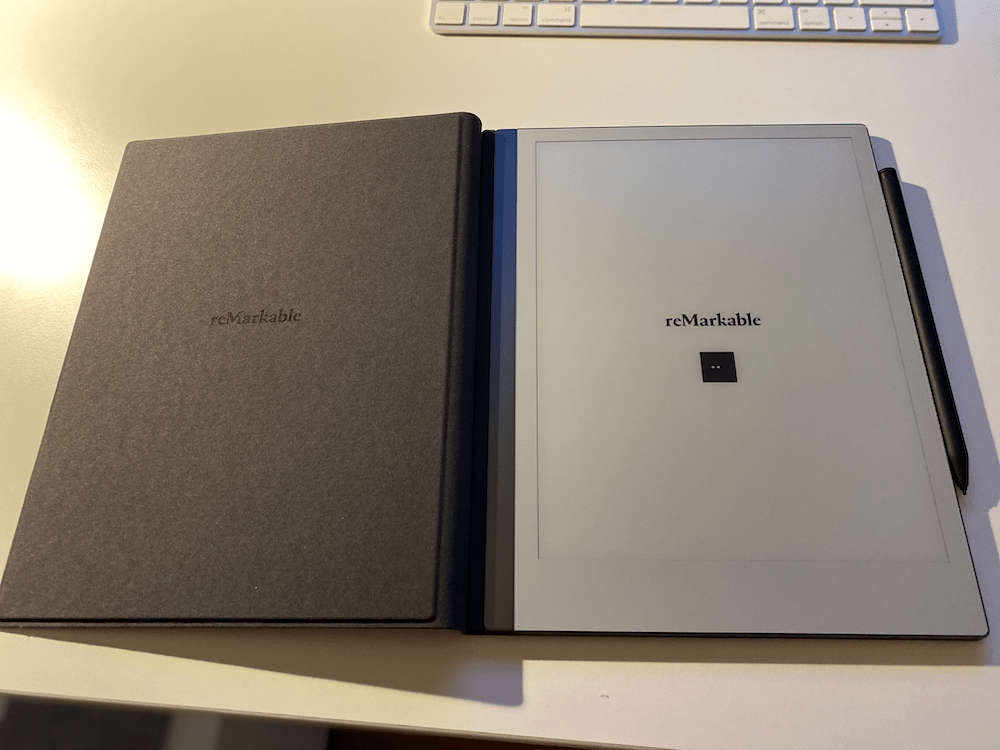

Remarkable 2: Erfahrungen nach den ersten 2 Wochen

Ich hatte mir erst im Mai ein gebrauchtes Remarkable-Tablet der ersten Generation gekauft, denn ich wollte zunächst testen, ob das Gerät überhaupt etwas für mich ist, bevor ich viel Geld für die zweite Generation ausgebe. Über die Vor- und Nachteile des Remarkable-Ansatzes habe ich schon genug geschrieben, hier geht es nun um das neue Gerät mit Vergleichen zu der ersten Generation.

Zunächst einmal: Das Remarkable 2 wirkt super-edel. Und das beginnt schon mit der Verpackung, die hier ankam. Hier war alles durchdacht, die kleinen und großen Pakete ergaben zusammen einen Quader, der genau in den Versandkarton passte. Alles liebevoll verpackt, vor allem mit Papier. Nur die Folie drumrum hätte man sich auch sparen können.

Als Early Adopter habe ich einen geringeren Preis für das ganze Paket bezahlt, d.h. einige Extras für einen viel geringen Aufpreis bekommen. So habe ich mir ein Book Folio und einen Marker Plus gegönnt. Dieser Marker hat ein “Radiergummi” eingebaut, d.h., ich muss nicht erst in das Menü gehen, um etwas wegradieren zu können. Daran gewöhnt man sich sehr schnell. Allerdings ist das “Radiergummi” so breit, dass man auch schnell zu viel wegradiert. Aber diese Funktion möchte ich nicht mehr missen. Es macht die Arbeit auf jeden Fall einfacher.

Der Marker hält am Remarkable 2 genauso wie ein Apple Pencil 2 am iPad, magnetisch. Das ist schon um einiges besser als die vorherige Lösung. Auch das Folio hält magnetisch. Was nicht mehr vorhanden ist beim Marker ist die Möglichkeit, dass man Mienen im Marker auf Vorrat hält. Das ist schade, denn das fand ich extrem praktisch. Eine Miene hält bei mir ungefähr einen Monat, und die letzten Tage mit einer Miene überlegt man schon, ob die Schrift nicht schon unsauber wird. Mit Folio und auch ohne liegt das Remarkable sehr gut in der Hand, und habe ich schon gesagt, wie edel es aussieht? Auch mit Folio? 🙂

Angeblich ist die neue Generation auch schneller als die vorherige, aber davon habe ich bisher nicht viel gespürt. Insgesamt ist das Remarkable insgesamt nicht mit der schnellsten Software gesegnet, und ich hoffe, dass da noch nachgebessert wird.

Das Remarkable der ersten Generation sieht neben dem der zweiten Generation geradezu billig aus. Das Display ist genau so groß, aber das Gehäuse etwas größer. Das Plastik der ersten Generation wirkt irgendwie immer etwas schmutzig. Die Knöpfe der ersten Generation vermisse ich allerdings etwas, die Streichbewegung von oben nach unten, um zurück auf die Startseite zu kommen, ist noch etwas gewöhnungsbedürftig. Und manchmal empfinde ich die Reaktion auch als etwas zäh. Wie oben schon erwähnt, superschnell ist es nicht, weder das alte noch das neue Modell.

Der Akku hält bei mir trotz täglicher Nutzung (mal mehr, mal weniger pro Tag) erstaunlich lange, ich komme auf jeden Fall auf über eine Woche. Der USB-Anschluss, der unten in der Seitenleiste eingebaut ist, ist nun ein USB-C-Anschluss, was das Einstöpseln natürlich um einiges leichter macht.

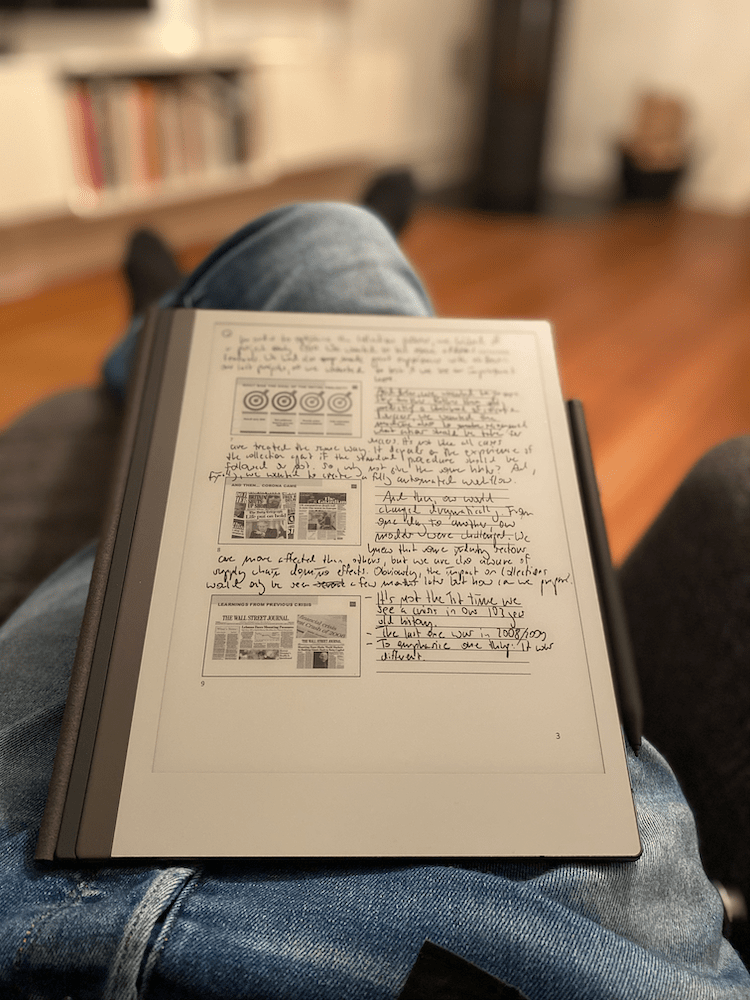

Ich nutze das Remarkable vor allem für

- Notizen während Meetings

- Brainstorming und Storywriting (siehe unten ein Beispiel, wie ich eine PowerPoint mit meiner Story ergänze)

- Anmerkungen in PDFs, zum Beispiel Korrektur von Haus- und Abschlussarbeiten, aber auch Anmerkungen zu Artikeln, die ich lesen muss

- Lesen von Büchern

- Journaling und Planung

Für alle diese Tätigkeiten ist das Gerät extrem gut geeignet, ich nutze es mehr als mein iPad, was ich nun eigentlich verkaufen könnte. Allerdings kann ich mit dem iPad in Zoom-Calls auch was an die virtuelle Tafel zeichnen, das ist mit dem Remarkable etwas komplexer, wenn auch möglich. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Kauf. Es ist eine Menge Geld für ein Gerät, das sowenig kann im Vergleich zu einem iPad, aber es hat eben genau das, was ich brauche, nämlich etwas Analoges, was meine Augen nicht so schnell ermüden lässt, und auch ein besseres Schreibgefühl. Ob der Mehrpreis zu dem gebrauchten Gerät der ersten Generation gerechtfertigt ist? Ich weiß es nicht. Für mich zählt, wie praktisch es ist, und die neue Generation ist auf jeden Fall praktischer mit der längeren Akkulaufzeit und dem durchdachten Zubehör. Der Rest ist ein Aufpreis für ein krass besseres Design und eine Ästhetik, die in mehreren Ligen weiter oben spielt. Und ja, auch das ist mir etwas wert. Denn wer kennt es nicht, das Schreibgerät hat auch eine Wirkung auf die Schreibinspiration 🙂

Update 23-Aug-2021: Schweren Herzens habe ich mein Remarkable 2 verkauft. Ich halte es immer noch für ein super Gerät, aber es hat nicht in meinen Workflow gepasst. Und da ich kontinuierlich versuche, die Anzahl meiner Gadgets zu reduzieren… 🙁

Update August 2022: Ich habe wieder ein Remarkable. Es ist einfach unschlagbar, wenn man Notizen erstellen will, und es ist besser für Reflektionsarbeit, bei der man sich nicht ablenken lassen sollte…