Jahrelang war hier der Staubsaugerroboter VR200 von Vorwerk im Einsatz, wirklich glücklich war ich nicht mit ihm. Der Nachfolger sollte nun kein Vorwerk mehr sein. Ich hatte einfach auch keine Lust mehr viel Geld für die Reparatur zu bezahlen. Allerdings, dessen muss man sich bewusst sein, man kann ein Vorwerk-Gerät eben auch relativ bequem reparieren lassen, denn die Vorwerk-Shops gibt es fast überall. Für die Umwelt ist es besser. Wie das mit dem Roborock aussieht, keine Ahnung. Allerdings verkaufe ich gebrauchte Geräte immer an einen Bastler, so dass sie noch eine zweite Karriere starten können.

Nach wochenlanger Recherche fiel die Wahl auf den Roborock S6 MaxV. Ich gebe zu, ich bestelle lieber bei Amazon als irgendwo anders, da es dort meistens kein Problem mit Versand etc gibt. Allerdings nicht dieses Mal. Amazon Logistics hatte es nicht geschafft, das Paket zu liefern. Also doch woanders bestellt, dieses Mal sogar knapp 40€ günstiger. Nein, in einem Geschäft lokal hier in der Nähe gab es ihn nicht, sonst hätte ich es dort probiert.

Was zunächst einmal auffällt: Der Roborock hat ein billiger wirkendes Plastikgehäuse. Er sieht nicht so wertig und auch nicht so stabil aus wie der Vorwerk. Eigentlich wollte ich nie wieder einen runden Roboter, denn der kommt natürlich nicht so gut in die Ecken wie zum Beispiel der Vorwerk. Da bei dem Vorwerk aber die Außenbürste nicht mehr funktioniert, war es dann auch egal, und die in Tests gut abschneidenden Modelle sind leider alle rund.

Dem Roborock fehlt auch der Henkel, den der Vorwerk hatte. So kann man ihn nicht ganz so einfach in ein anderes Zimmer tragen. Das ist aber auch nicht notwendig, denn da der Roborock sich die von ihm erstellte Karte einer Wohnung merkt, kann man ihm einfach sagen, in welches Zimmer er fahren soll. Nix mehr mit Rumtragen. Ganz abgesehen davon, dass er sowieso in kürzerer Zeit mit nicht mal einer ganzen Batterieladung die komplette Wohnung schafft. Das hatte der Vorwerk nie hinbekommen, nicht mal ganz am Anfang, wo er noch einen ganz frischen Akku hatte. Allerdings offenbart sich auch ein Nachteil: Der Vorwerk hat sich an der Seite aufgeladen, indem er an lange vertikelen Kontakte der Ladestation andockte. Man musste nicht sehr präzise sein, wenn man ihn da ran schob. Das ist beim Roborock anders, die Ladekontakte unter dem Roborock sind klein. Besser man lässt ihn das Andocken selbst übernehmen.

Wird der Roborock das erste Mal eingeschaltet, so fällt noch etwas auf: Man fragt sich, wann er denn mal anfängt zu saugen. Denn er ist superleise im Vergleich zu dem Vorwerk-Gerät. Und das trotz viel stärkerer Saugleistung. So wird es in Zukunft auch weniger Diskussionen geben, ob der Roboter während einer Videokonferenz in anderen Zimmern laufen kann.

Die Einrichtung über die App war nicht ganz so einfach zu Beginn, denn irgendwie verlangte die Software einen Code bei der Anmeldung, es war nicht klar, dass man ihn in der Anmeldemaske erst einmal beantragen musste, um ihn dann genau in dieser Maske auch nutzen zu können. Ansonsten ist der Rest der Software mehrere Klassen besser als die von Vorwerk, und damit beziehe ich mich nicht einmal auf die neue App, auf die man zwangsweise umsteigen sollte, die aber noch schlechter funktionierte. Ein großer Vorteil der Roborock-App ist auch, dass die Firmware darüber aktualisiert werden kann. Beim Vorwerk ging das nur mit einem Windows-Rechner, der dann über ein Kabel mit dem Vorwerk verbunden wurde. Einen Windows-Rechner besitze ich gar nicht, ich musste mir immer einen leihen. Wobei, Firmware-Updates gab es eh nur sehr selten bei Vorwerk.

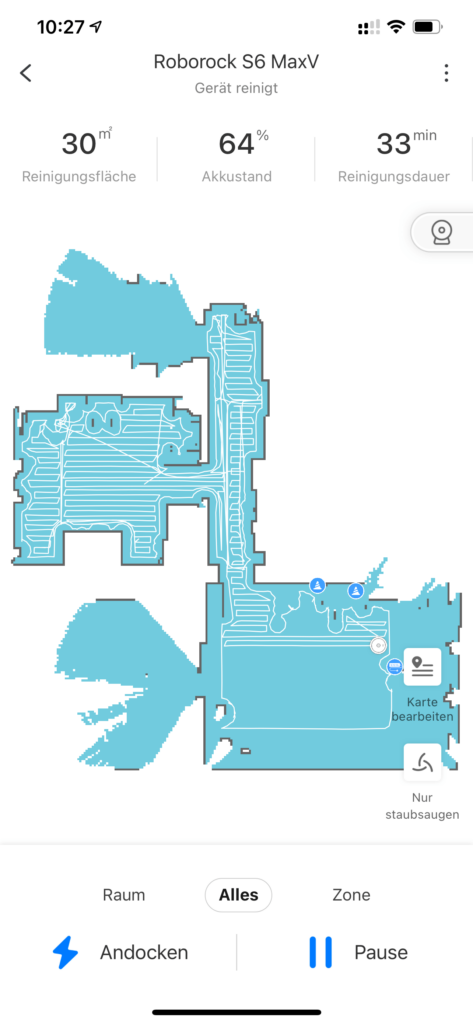

Die App von Roborock macht all das, was ich mir von Vorwerk gewünscht hatte. Man kann sehr genau nachvollziehen, wie der Roboter seine Bahnen zieht. Durch seine zwei Kameras “sieht” er auch schon voraus und erstellt eine Karte der Wohnung, selbst wenn er noch nicht in dem jeweiligen Bereich war:

Je mehr er dann gesaugt hat, desto genauer wird die Karte. Hier hat er auch damit begonnen, den Hausflur zu kartografieren, da zwischendurch einmal die Tür aufstand. Dennoch schön zu sehen, wie man sozusagen einen Grundriss der Wohnung bekommt. Auch sieht man, wie methodisch der Roborock vorgeht. Gepaart mit einer viel stärkeren Saugleistung wird die Reinigung viel gründlicher. Und ich habe den Wischmodus noch nicht einmal ausprobiert (das werde ich vielleicht einmal in einer späteren Rezension).

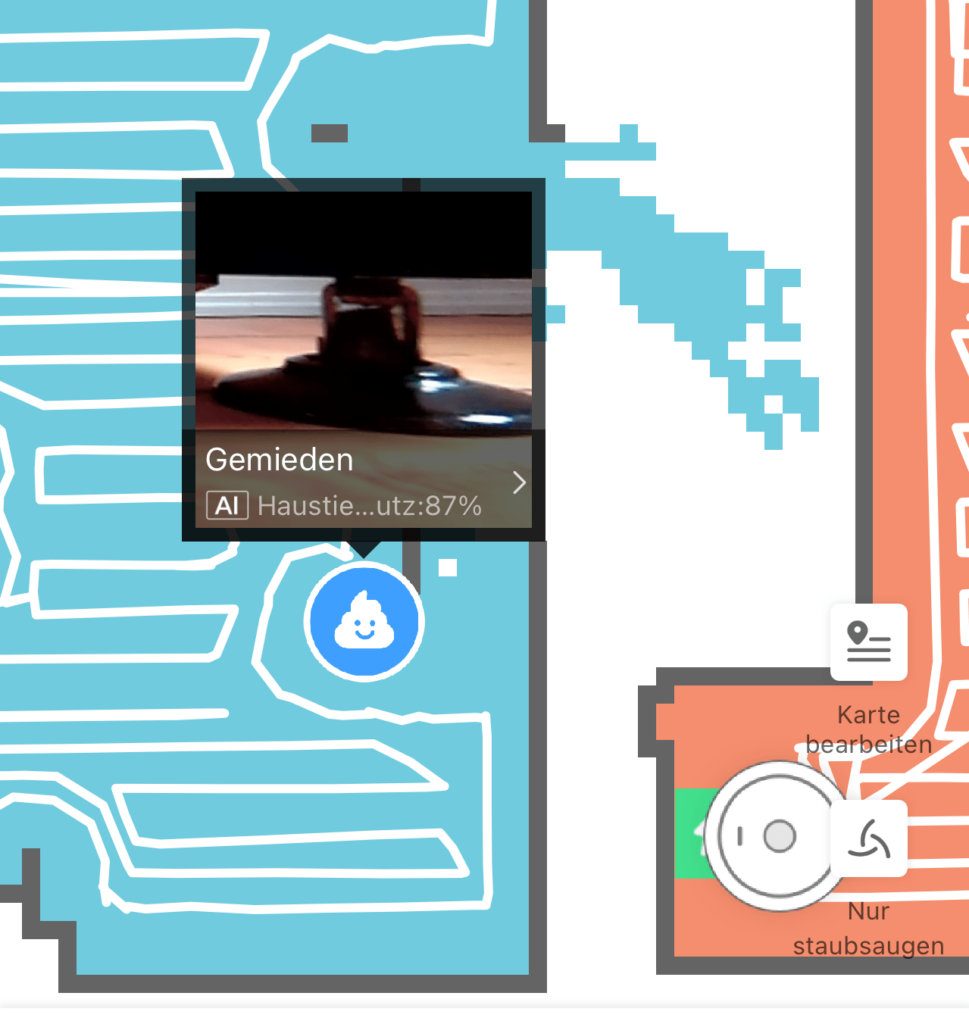

Besonders interessant ist hier, dass der Roboter dachte, dass wir ein Haustier hätten, das im Wohnzimmer einen Haufen hinterlassen hat. Das Icon sieht zumindest so aus. Netterweise erstellt der Roboter dann gleich ein Foto von dem, was er da gesehen hat. Zum Glück war es nur ein Fuß des Klaviers. Kabeldosen etc identifiziert er mit großer Sicherheit.

Insgesamt bin ich bisher sehr zufrieden mit dem Gerät. Es schafft die ganze Wohnung mit einem Ladevorgang, hat mehr Saugleistung, bietet bessere Steuerungsmöglichkeiten und ist gleichzeitig günstiger als das Gerät von Vorwerk.